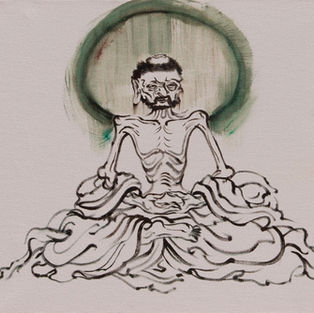

<자기수행> (2019-2020)

고통의 기억이 한(恨)의 정서로 확장되어 가는 단계에 관심을 갖고, 수행이라는 행위에 연결하여 회화 매체로 작업하였다.

불교의 탱화에서 영감을 받아 빌려온 이미지를 재구성한 회화작품을 만들어냈다. 고통의 서사를 상실감, 배신감, 폭력 3가지로 나눠 진행하며 형성되는 반복성을 수행성과 연결지었다. 이렇게 만들어진 29개의 이미지들 속에는 모두 공통된 상징들이 자리하고 있다. 연꽃과 향, 연기, 눈물자국과 원의 도상은 각각 고통과 개화, 업과 순환을 의미하며 한풀이 과정을 연상시킨다.

‘자기수행‘ 이라 명명한 작업은 연속되는 그리기 행위를 수행과 연결지어 기도를 하듯, 주문을 외우듯 맺힌 한을 풀어낼 수 있도록 염원하는 마음을 담아 진행되었다.

그것은 내가 정신을 놓아버릴 때부터 생긴 통증이었다. 나의 양쪽 갈비뼈 사이를 파고들어 깊숙하고 움푹 패인 그 곳에 그것이 느껴졌다. 중심부가 옥죄여 오는 통증으로 시작했지만 아픔은 무자비하게도 나의 중심부를 포함한 주변 것들 마저 무너뜨렸다. 그것은 결국 나를 뚫고 지나갔다. 그것이 지나간 자리에는 아주 큰 구멍이 생겼다. 아무리 좋은 것들을 찾아 밀어 넣어도 구멍은 메꿔지지 않았다. 커다란 구멍은 아물어지지 않고 썩어가기 시작했다. 핏물이 흐르고 고름이 터져서 쇠 비린내와 썩은 내가 나기 시작했고, 흘린 눈물처럼 피고름의 강은 계속해서 흘러내렸다. 바람, 아주 작은 바람이라도 불어오면 구멍이 시리다 못해 온 몸이 한기로 가득했으며 큰 파도라도 닥쳐올 때면 살점들이 비명을 내지르며 떨어져 나갔다. 나의 중심, 나의 가운데. 그 곳에 이렇게 터무니없는 구멍이 생겨버리니 서있기는 고사하고 누운 채 천장을 바라보는 생활이 시작되었다. 공허감은 이 볼품없는 육체를 뉘인 곳을 시작으로 이 주변에, 더 멀리 나아가 이 공간과 이 땅과 이 땅이 자리한 이 행성에 그 어떤 것도 존재하지 않고 다가오지 않는 것처럼 느끼게 했다. 그 구멍이 결국 사정없이 몸을 뜯어먹어 나는 몸통 없이 초라한 머리와, 힘을 잃은 두 팔과, 갈 곳을 잃은 두 다리만이 남았다. 무력감과 공허감만이 남은 내가 바라는건 단 하나, 평화였다. 살점없이 남아있는 이빨을 위 아래로 악물곤 견뎌내는 시간들이 지나갔다. 어느 날 정체된 그 시간 속에서 고통은 모든 것을 파괴하고 존재를 지워버리는 힘이지만 동시에 모든 것의 시작점이라는 것을 알게 된 것이다. 비로소 받아들이고 뒤로 보내주어야 끝과 시작이 있는 것이다. 이러한 과정이 수 천 수 만번 반복되더라도 구멍으로 통하는 바람과 파도를 보내주어야 한다는 것이다. 평화 속에는 헤아릴 수 없는 본인의, 고통의 굴레가 무한으로 흘러간다. 하지만 이 굴레를 그대로 놓아줘야 하는 것이다. 흘려 보내줘야 하는 것이다. -작가노트 中